중처법 3년… 입법효과 분석

현장 규모 관계없이 예방효과 무색

1심 무죄율 10%… 형사사건의 3배

노사 모두 “중처법 제대로 작동안해”

처벌 아닌 예방 중심 법 개정 절실

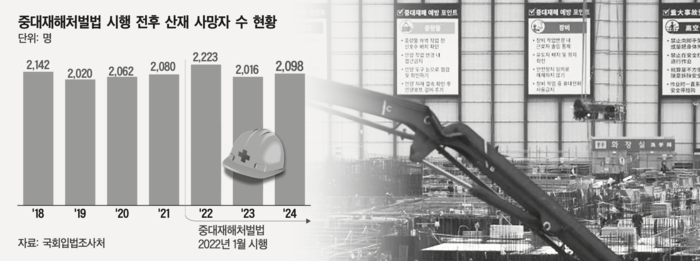

[대한경제=박흥순 기자]‘경영책임자 처벌 강화’를 통해 산업 현장의 고질적인 사망사고를 근절하겠다던 중대재해처벌법(중처법)이 시행 3년을 맞지만, ‘처벌 강화가 재해 감소로 이어질 것’이라는 예상은 통계적으로나 현실적으로나 작동하지 않은 것으로 드러났다.

산업재해 지표는 오히려 악화했으며, 처벌 시스템은 곳곳에서 허점을 보이며 사실상 무력화됐다는 평가다. 오히려 법의 모호성과 과도한 처벌 규정은 현장의 혼란과 부작용만 키웠다는 비판이 나온다.

국회입법조사처는 28일 발간한 ‘입법영향분석 보고서’를 통해 산업재해 통계를 언급하며 중처법의 실효성에 대해 의문을 제기했다. 법 시행 후인 2022년부터 2024년까지 전체 재해자 수는 13만348명에서 14만2771명으로 꾸준히 증가했다. 이는 법 시행 직전인 2021년(12만2713명)보다 증가한 수치다. 사고재해자와 질병재해자 모두 같은 증가 추세를 보였다.

|

총 사망자수도 법 시행 전 연평균 2076명에서 시행 후 연평균 2112명으로 오히려 소폭 늘었다. 특히 업무상 사고로 인한 사망자를 뜻하는 사고 사망자 수는 2021년 828명에서 법 시행 첫해인 2022년 874명으로 오히려 증가했다가 다시 감소했으나, 2024년 다시 827명으로 시행 이전 수준으로 돌아왔다. 법 시행이 사망사고 감소에 유의미한 영향을 주지 못한 셈이다.

특히 법의 일차적 목표였던 대기업과 중견기업에서도 효과는 없었다. 2022년 중처법이 우선 적용된 50인 이상 사업장에서도 재해율은 법 시행 후 증가했으며 사망률은 변화가 없었다. 현장 규모에 관계없이 중처법은 산재 예방 효과가 없다는 것이 증명된 것이다.

법의 핵심 수단인 ‘처벌’마저 제대로 작동하지 않으면서 중처법은 총체적 부실을 드러냈고, 이에 무용론에 힘이 실리고 있다. 보고서에 의하면 2025년 7월 기준 수사 대상 1252건 중 73%인 917건이 여전히 ‘수사 중’ 상태로, 신속한 처벌이 전혀 이뤄지지 않고 있다.

어렵게 재판에 넘겨져도 ‘엄벌’이라는 취지가 무색한 결과가 이어졌다. 1심 판결의 무죄율은 10.7%로, 전체 형사사건 무죄율(3.1%)의 3배를 훌쩍 넘었다. 법규의 불명확성으로 인해 수사기관이 유죄를 입증하는 데 어려움을 겪고 있다는 방증이다.

주무부처인 고용노동부도 “중처법이 중대산업재해 예방 효과가 있는지 여부는 단정짓기 어려운 상황”이라는 의견을 밝혔다. 이처럼 법의 실효성이 떨어지는 상황에서 부작용만 속출하고 있다. 기업들은 실질적인 안전 투자보다 처벌을 피하기 위한 법적 방어에만 몰두하는 ‘주객전도’ 현상이 심화되고 있다.

한국경영자총협회는 “중처법 처벌요건의 모호성으로 기업들이 의무 내용과 책임 범위를 예측하기 어렵고, 중처법 이행 증빙을 위한 행정 업무가 급증하면서 현장 안전관리가 소홀해지는 부작용이 나타났다”고 지적했다. 한국노총 역시 “중처법 자체가 사업장 내 중대재해 발생시 경영책임자 등에 대한 형사처벌을 주된 내용으로 규정하고 있다”며 “기업에서는 근로자의 산업재해 예방을 목적으로 노력을 기울이기보다 경영책임자 등의 형사처벌을 어떻게 면할 것인지, 수사 대응을 어떻게 해야하는지가 주된 관심사로 자리잡혀 있다”고 꼬집었다.

결국 중처법이 기업에 ‘안전’이 아닌 ‘법률 리스크’로만 인식되면서, 본질적인 예방 활동은 후순위로 밀려나고 있다는 비판이다. 건설업계 관계자는 “이번 보고서는 처벌 만능주의에 기반한 중처법이 현실에서 어떻게 실패하고 있는지를 객관적 데이터로 보여준다”며 “정부와 국회는 이제라도 건설현장의 현실을 직시하고, 처벌보다는 실질적인 예방 활동을 유도할 수 있는 자율과 지원 중심의 법 개정에 즉각 나서야 한다”고 말했다.

박흥순 기자 soonn@

〈ⓒ 대한경제신문(www.dnews.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지〉